Tout ce que j'écoute 13/9/2023

C'est quand la dernière fois que vous avez lu 2000 mots sur Nino Ferrer?

John Frusciante - Niandra LaDes and Usually Just A T-Shirt

Je ne souhaite à personne d’avoir de problème de drogue et je ne pense pas que la musique qui est faite lorsqu’un musicien est aux prises avec un problème de drogue est automatiquement intéressante, mais la pire affaire, c’est un musicien avec un problème de drogue qui fait de la musique plate. Je n’avais jamais trop prêté attention à la carrière de John Frusciante mais je savais que c’était « le plus drogué » des Red Hot, ce qui est à la fois assez impressionnant considérant la rude compétition et surprenant si tu entends du Red Hot passé genre 1991. J’ai donc — et il y a de ça quand même quelque temps, j’irais même jusqu’à dire 10 ans — écouté ce que les gens me disaient et décidé d’écouter le premier album solo de Frusciante après une tentative peu fructueuse d’en écouter un qui était de l’électro plate (PBX Funicular Intaglio Zone). Ce que j’y ai trouvé était absolument tout le contraire de mes attentes.

Niandra LaDes and Usually Just A T-Shirt est donc une œuvre en deux parties ; la première moitié fut composée et enregistrée (bien que ces enregistrements-là ne sont pas ceux qui se retrouvent sur l’album, si j’ai bien compris) alors que Frusciante était encore dans les Red Hot et la deuxième fut enregistrée alors qu’il avait quitté le groupe et vivait, déprimé et plein d’héroïne, dans une maison toute décrissée des Hollywood Hills. Supposément que tout ce qui se retrouve ici a été enregistré en une seule prise, ce qui porte à croire qu’il y avait beaucoup, beaucoup de matériel que Frusciante n’a jamais sorti.

La majorité des tounes sur Niandra LaDes and Usually Just A T-Shirt ne sont que Frusciante et une guit (parfois plusieurs guits overdubbées) et ne sont pas ce que j’appellerais des « chansons » dans la mesure ou il y a un début, une fin, un refrain, des couplets et ainsi de suite. Plus souvent qu’autre chose, ce sont des espèces de fragments et de collections de licks ; partout sur la première moitié et un peu sur la deuxième, Frusciante pousse la chansonnette d’une voix éraillée, faussant allègrement partout sur la patente. Son jeu de guit n’est pas exactement virtuose, quoiqu’il s’approche souvent d’une espèce de drone de musique actuelle ou de jazz improvisé ; ce n’est pas du Derek Bailey, mais ce n’est pas du Eric Clapton, non plus. Si j’avais à faire une comparaison, je dirais Syd Barrett ou Neil Young dans le fond d’un puits avec un tout petit Peavy1 tout décalissé.

Il faut s’armer de patience et d’ouverture d’esprit, mettons, quand on entame ce disque. C’est similaire à de l’outsider art tel que nous l’avons vu dans le Tout ce que j’écoute sur Carlyle Williams, sauf que le statut d’outsider de Frusciante est 100 % auto-imposé. Il n’est pas un outsider qui fait de la musique fuckée tout seul parce que c’est sa seule option ; il a volontairement quitté l’un des plus gros groupes de rock des années 90 pour faire ça, un disque qui suinte la détresse et la solitude tout en étant ouvertement expérimental dans son approche.

Même si j’ai tendance à prioriser les albums aux chansons spécifiques et de toujours dire « je ne mettrais rien là-dessus sur une playlist », je doute que Niandra LaDes and Usually Just A T-Shirt soit véritablement une œuvre réfléchie et aboutie qui doit absolument être consommée dans son entièreté à chaque fois. C’est long et exigeant et parfois un peu redondant, mais quand tu as le goût d’aller chercher exactement cette vibe de désespoir là, a little goes a long way.

Une fois, en 2010 ou dans ces environs, j’ai répondu à une annonce Craigslist pour des disques à vendre. À cette époque lointaine, c’était encore possible d’arriver chez quelqu’un de cette manière et d’y trouver des trucs potables sans se faire offrir des Fausto Papetti à 15 $. L’appart était sur Saint-Dominique juste au nord de Sherbrooke, juste à côté d’un appart ou des amies d’université avaient habité quelques années auparavant. Je suspectais donc que j’allais y trouver des étudiants qui se départissaient de leurs disques pour quelconque raison ; à la place, j’y ai trouvé un gars dans la fin vingtaine extrêmement maigre, aux longs cheveux graisseux et à l’odeur corporelle assez prononcée. Il m’a ouvert la porte et pointé à une boîte de carton sur le plancher contenant les disques, qui étaient presque juste des rééditions de rock alternatif et de punk des années 80 : Black Flag, Jesus and Mary Chain, Big Black, etc. qu’il faisait à 5 piastres chaque.

L’appartement était presque vide ; pas vraiment sale et pas exactement inhabité, mais ne contenant que le strict nécessaire. Le gars est allé dans une pièce sur le côté qui ne contenait qu’un matelas sur le sol, un ampli et une guitare et s’est mis à jouer de la guit passablement troublée pendant que je passais à travers les disques. J’ai pris ce que je voulais, je l’ai payé et je suis parti. Le gars n’avait pas l’air défoncé de la manière que je m’imaginais que quelqu’un de défoncé sur l’héroïne pourrait l’être, mais il faut dire que mon expérience à chiller avec des héroïnomanes est minime, et c’est indéniable que, juste à l’odeur, le gars était pas en train de vivre les moments les plus épanouis et édifiants de sa vie. Ce dix minutes de ma vie est la chose qui se rapproche le plus de l’expérience qu’est d’écouter Niandra LaDes and Usually Just A T-Shirt que j’ai vécue jusqu’à présent.

Si vous aimez : Later On et Six and Six de Jandek, Grimwood de Michael Yonkers, les deux Syd Barrett, Untitled et Twin Infinitives de Royal Trux, Ghost of your Guitar Solo de MJ Lenderman

Où t’as pris ça ?

J’ai longuement hésité à pogner ce disque il y a très longtemps, quand la première réédition est sortie, mais elle était comme 40 $ à une époque où 40 $ était prohibitif pour un disque et non pas la norme. Cette réédition est éventuellement devenue discontinuée et j’ai abandonné l’idée de posséder Niandra LaDes and Usually Just A T-Shirt avant de voir, en écrivant ces mots, qu’une NOUVELLE réédition est maintenant disponible.

C’est-tu sur Spotify ?

Vas-tu l’acheter ?

Entre vous et moi, j’ai écouté Niandra LaDes and Usually Just A T-Shirt pendant que j’écrivais ces lignes plus que tout autre disque dont il a été question — en partie pour me faire une tête et en partie parce que ça fait quelques infolettres que l’album se fait bumper pour autre chose — et je suis donc un brin saturé pour le moment… mais en même temps, qu’est-ce que je fais si une AUTRE édition est discontinuée ?!

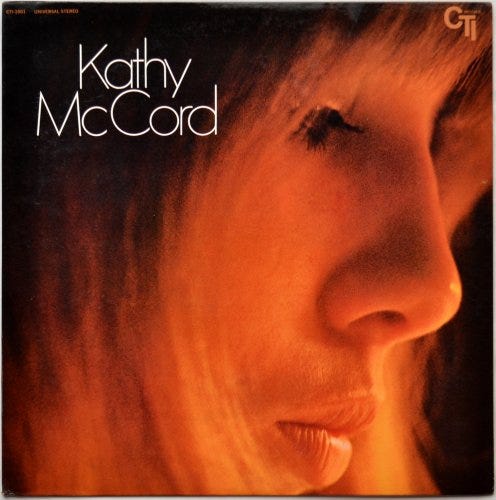

Kathy McCord - Kathy McCord

CTI Records est une étiquette de jazz fondée en 1967 par Creed Taylor qui existait d’abord comme sous-étiquette de A & M ; c’était là que Taylor, un producteur de jazz émérite, mettait ses poulains de l’époque comme George Benson, Antonio Carlos Jobim et Quincy Jones. CTI est devenu un label indépendant en 1970 et est vite devenu synonyme d’un type particulier de jazz feutré, funky, mais facile d’accès, souvent orné d’une production léchée et rarement extrêmement aventureux.

Du jazz de CTI, c’est du jazz de cocktail party, de séduction ou de coït ; c’est rarement du jazz de contemplation ou de party, quoique certaines parutions plus tard vont probablement venir contredire ce même point. Il fut un temps où les disques de CTI pleuvaient dans les bacs de la métropole - époque pratiquement révolue sauf pour les disques plates de Hubert Laws qui, il me semble, sont plus nombreux que jamais. Il n’y a qu’un seul disque de CTI que je désire et qui n’a jamais croisé mon chemin en quinze ans — la toute première parution sur le CTI indépendant, le disque éponyme de Kathy McCord.

C’est un disque assez inhabituel pour le label dans la mesure où ce n’est pas vraiment un disque de jazz, même selon les définitions les plus lousses du jazz, et l’un des seuls par une artiste qui n’a pas récidivé sur le label. Kathy McCord n’avait que 18 ans lorsqu’elle enregistra son premier album2, qui est nominalement folk, mais qui existe tout de même à part de Joni Mitchell, Carole King et des autres piliers féminins de l’époque. Premièrement, le son de Kathy McCord est étonnamment moderne et dénué de fioritures de l’époque ; même si quelques pièces sont définitivement « pétées » au sens large, c’est un pété intemporel qui ne se vautre pas dans les cithares, flûtes et autres délires fleuris. Deuxièmement, le timbre et la qualité de la voix de Kathy McCord se rapproche plus de Lucinda Williams que des modes prédominants de l’époque : gamine (Claudine Longet, Jane Birkin, etc.), elfe des bois (Bonnie Dobson, Sandy Denny, etc.) ou Janis. Ceci confère une qualité intemporelle au disque qui le rend vraiment perpétuellement ré-écouteable.

C’est hallucinant que peu importe combien de fois j’écoute Kathy McCord, j’arrive rapidement à oublier que ce disque célèbre son 53e anniversaire cette année. Appuyée par un mélange de musiciens de folk (Harvey Brooks, Wells Kelly, Paul Harris) et de jazz (le sempiternel Hubert Laws, Ed Shaughnessy), McCord réussis à faire de la musique sans véritable genre, se rattachant à aucun vrai courant et qui surprends sans jamais véritablement se ranger dans les rangs de la musique expérimentale. La première chanson, qui se présente comme un folk éthéré, contient une bonne minute et demie de jammage jazz-rock dans le milieu. Il y a un sempiternel cover des Beatles et plusieurs chansons très douces sans tomber dans le folk précieux et pastoral de l’époque. Ça me rappelle parfois Tim Hardin dans sa façon d’être « jazzy » sans vraiment être « du jazz » ; y’a même des teintes de vieux blues old-timey dixieland de chapeau de paille à la Leon Redbone, chose qui me dégoûte sauf quand Kathy McCord le fait.

Une façon de voir les choses est que c’est une surprise à chaque fois ; une autre façon, plus de mauvaise foi, de voir les choses est de se dire que c’est peu mémorable. J’imagine que c’est la mauvaise foi qui a fait que ce disque n’est pas considéré aux mêmes niveaux que Just Another Diamond Day de Vashti Bunyan, des disques de Karen Dalton ou de Parallelograms de Linda Perhacs. C’est peut-être son statut d’intrus sur un label de jazz ou le fait que le disque n’a jamais été réédité sous cette forme précise, mais moi, je suis ici pour vous dire que Kathy McCord c’est le real deal.

Si vous aimez : Le stock pré-ambiant de (Beverly) Glenn Copeland, It’s So Hard To Tell Who’s Going To Love You The Best de Karen Dalton, Car Wheels on a Gravel Road de Lucinda Williams, Parallelograms de Linda Perhacs, Songs for the Gentle Man de Bridget St. John, 3 de Tim Hardin, Happens de David Hemmings

Où t’as pris ça ?

I wish. Si vous avez une copie, lâchez-moi donc un wack. Sinon, je vais être obligé de rendre mon infolettre payante afin de pouvoir m’en pogner une.

C’est-tu sur Spotify ?

Oui, dans un package avec son deuxième album inédit, qui n’est pas paru avant 2010.

Vas-tu l’acheter ?

CE SERAIT PLUS FACILE S’IL N’ÉTAIT PAS 180 $ OU SI J’AVAIS 180 $ DE LOUSSE. Labels de réédition, prenez note.3

Wendy James - Now Ain’t The Time For Your Tears

Wendy James est la chanteuse d’un groupe pop/new wave britannique nommé Transvision Vamp qui a eu un certain niveau de succès — assez pour que j’en vois des copies dans des magasins au Canada en 2023 — à la fin des années 80. En Amérique du Nord, s’il reste des fans de Transvision Vamp, ils se font assez discrets ; en Angleterre, ils restent tout de même un peu connus, au niveau de genre, Bundock ou Nuance ou de quoi du genre ici au Québec. Wendy James était une figure un peu tabloïde, étant une blonde platine ultrasexualisée à l’époque où ceci était particulièrement populaire, et elle a quand même gardé une certaine notoriété publique en Angleterre, où elle est souvent le sujet d’articles de bouette de type « regardez comment cette personne a changé entre les âges de 20 et 60 ans ! ». C’est une genre d’Anne-Marie Losique, prisonnière d’une image qu’elle a tout de même façonnée, mais qui lui colle à la peau, peu importe ce qu’elle fait.

Bref, tout ça pour dire que je ne savais absolument rien de Wendy James quand j’ai appris, au milieu de mon premier trip Elvis Costello, qu’elle avait enregistré un album entier de tounes inédites de Costello en 1993. Apparemment, Wendy James avait rencontré le batteur d’Elvis Costello, Pete Thomas, dans un événement mondain. Transvision Vamp venait de se dissoudre et, anticipant la suite des choses, James demanda à Thomas s’il pensait que Costello pourrait lui donner des conseils sur sa carrière. Thomas lui a essentiellement dit qu’elle ne perdait rien à essayer, alors elle lui a écrit une lettre… et un mois plus tard, Costello lui a envoyé une cassette de démos et les paroles de dix tounes.

On ne peut pas dire que Costello n’est pas motivé.

Toutes les chansons sont donc de la plume de Costello ; cinq d’entre elles sont aussi coécrites par la conjointe de Costello à l’époque, Cait O’Riordan des Pogues (qui, brag, me suis sur Instagram). Il faut mentionner que Costello est un peu ailleurs en 1993. Il essuie l’échec critique de Mighty Like A Rose (un album que je trouve tout de même assez potable) et travaille sur The Juliet Letters, un album avec The Brodsky Quartet qui est essentiellement juste Costello avec un quatuor de musique classique. J’imagine que, pogné dans la création d’un album dans un style complètement différent, écrire des chansons avec un petit edge punk lui changeait les idées.

Bref, on entend immédiatement Elvis Costello dès les premières notes de Now Ain’t The Time For Your Tears — le Costello nerveux et étrange au phrasé tout croche du début de sa carrière — en dépit du fait que Wendy James n’a pas du tout la même vibe et le même débit vocal que Costello. Elle n’est pas ce qu’on appelle communément une « belter » — elle a une voix assez singulière, mais plutôt fragile, voilée et relativement limitée, plus appropriée à un certain type de power ballad qu’à l’indignation punkée et piquante des textes de Costello.

Les critiques n’étaient pas particulièrement élogieuses envers James à la sortie de l’album — parce qu’elle était attendue avec une brique et un fanal, d’une part, mais aussi parce que dans l’année d’In Utero, Siamese Dream, Where You Been, Vs., Cure for Pain, Boces et So Tonight That I Might See, un disque pop aux accents vaguement punk comme celui-là nageait à contre-courant. C’est vrai que, par boutes, il n’y a pas beaucoup de différence entre ce que James fait ici et et ce que, mettons, Bif Naked ou Avril Lavigne allaient faire plusieurs années plus tard ; il est aussi vrai que, si j’étais le producteur de cet album, je m’organiserais pour pousser plus de sliders dans le rouge à quelques moments opportuns. Les musiciens sont un mélange étrange et pêle-mêle de musiciens de studio ; tu as un dude de Skunk Anansie, un autre de Tears for Fears, mais aussi le claviériste très boomer Andy Bown et Jon Astley, qui a produit Who Are You et Quadrophenia pour The Who. Le mélange n’est pas toujours harmonieux (je trouve le zigonnage de strings à la fin de la dernière piste de l’album franchement vomitif), mais ça donne tout de même des résultats imprévisibles. C’est produit, enregistré et mixé pour passer à la radio, ce que ça n’allait jamais faire vu le mariage particulier de talents ici.

Les meilleurs moments sont quand même ceux ou James et Costello se rapprochent le plus des courants de l’époque, comme l’incendiaire et vaguement riot grrl-esque Fill In The Blanks (Fill in the blanks / You silly little man / Fill in the blanks / Get down and kneel / Turn on your heel / Cause my ideal is more genteel), ou ceux où Costello règle des comptes par personne interposée, comme London’s Brilliant (I didn't want to be some satellite clown / So I went up to London cause I heard it's falling down / Found the Dennis the Menace of Little Venice / Still digging up the bones of Strummer and Jones / Revolutionary days were sadly over). À peu près la moitié des tounes sont clairement chantées du point de vue de Wendy James, mais comme souvent avec Costello, il prend une posture littéraire dans pas mal toutes les chansons, présentant des chansons du point de vue d’une personne qui n’est ni l’auteur ni l’interprète.

Les dix chansons de Now Ain’t The Time For Your Tears sont dix excellentes chansons et Wendy James réussit à se les approprier sans trop de problèmes. C’est aussi une anomalie dans l’histoire de la musique — je crois que c’est assez rare qu’un artiste ait écrit un album entier pour un autre artiste sans jamais réutiliser ces chansons-là lui-même. Wendy James n’a pas chômé par la suite, même si Now Ain’t The Time For Your Tears n’a pas vraiment été un succès à sa sortie. Elle a formé un groupe du nom de Racine dans lequel elle signait toutes les chansons, et depuis 2016, elle mène une carrière solo appuyée par une véritable armée de légendes alternatives : Lenny Kaye (Patti Smith Group), Glen Matlock (Sex Pistols, Rich Kids, The Faces), James Williamson (The Stooges), Steve Mackay (The Stooges), Jim Sclavunos (Nick Cave and the Bad Seeds. Teenage Jesus and the Jerks, Sonic Youth), James Sedwards (Thurston Moore Group) et Terry Edwards (Lydia Lunch, PJ Harvey, Tom Waits, Madness) ont tous joués sur les deux derniers albums de Wendy James. Je n’ai pas écouté ces albums-là encore, mais à quel point peuvent-ils être mauvais, anyway ?

Si vous aimez : Celebrity Skin de Hole, Armed Forces d’Elvis Costello and the Attractions, Exile in Guyville de Liz Phair, The Divinyls, peut-être comme… Fefe Dobson ? Pink ?

Où t’as pris ça ?

Ce fut mon quatrième achat à vie sur Discogs ; j’avais aussi pogné deux simples des Buzzcocks et une version mono de The Who Sell Out pour la modique somme de 24 livres sterling en tout.

C’est-tu sur Spotify ?

Vas-tu l’garder ?

Absolument !

Nino Ferrer — Enregistrement Public

Je ne suis pas très bon au karaoké.

Ceci est, j’imagine, le cas pour bien des gens. La majorité des gens vont au karaoké pour siffler 8 pintes et roter Bohemian Rhapsody avec leurs amis sur le stage et manquer chaque ligne parce que le micro n’est jamais dans les bonnes mains. Être bon au karaoké est un attribut qui ne figure pas haut dans le palmarès des choses que les gens désirent. Mais moi, je suis ami avec une panoplie de monde qui sont bons au karaoké et qui prennent ça relativement au sérieux. Je ne parle pas de prendre ça au sérieux de type « il y a peut-être un agent d’artistes dans la salle ce soir » ou prendre ça au sérieux de type Loverboy, un habitué de karaoké à la voix rauque et au pad bien fourni que nous croisions dans le genre de bar des quartiers non centraux de Montréal où les gens prennent généralement le karaoké bien au sérieux. Loverboy allumait des centaines de petits lampions sur sa table pour se mettre dans le mood de chanter. Mes amis ne font pas ça.

Mes amis ne sont pas snobs de karaoké, non plus. Si tu montes sur le stage et que tu te pètes la gueule, ça ne va pas te coûter une risée. Mais ils sont généralement pas mal bons au karaoké, ils veulent faire une bonne job et ils veulent faire de la musique qu’ils aiment. Dès mes débuts dans le monde du karaoké montréalais, je me suis retrouvé face à un problème de taille : non seulement suis-je plutôt mauvais chanteur (pas de rythme, générale incompréhension de ce qu’est « être sur la note »), la musique que j’aime et que je connais est soit trop downer pour le karaoké, soit complètement inaccessible dans le bar moyen. Dans le meilleur des cas, je ne suis sans doute pas capable de la faire.

Une fois, j’ai fait Les cornichons de Nino Ferrer au karaoké du Notre-Dame-des-Quilles devant une foule qui me semblait presque entièrement anglophone et fut donc estomaquée d’entendre une chanson qui est essentiellement juste une liste d’épicerie telle que jappée par Wilson Pickett. Peu habitué à susciter une réaction pour les performances de karaoké, j’ai donc adopté Les cornichons comme ma toune de karaoké. Elle est pas trop subtile à faire — tu peux la faire sur le même ton tout le long, essentiellement, et c’est juste toujours la même affaire. Certains fins finauds auront constaté qu’elle sonne énormément comme la toune d’Austin Powers, qui elle-même est essentiellement juste, à ce que je sache, Soul Bossa Nova de Quincy Jones ; Les cornichons serait la même toune de Jones mêlée avec Big Nick de James Booker. Elle rappelle immédiatement une esthétique kitsch des années 60, du Swingin’ London et des décors psychédéliques, même si la musique est tout sauf psychédélique.

Mais là, où m’en vais-je avec ça ? C’est quoi les cornichons ? C’est-tu une vraie toune ? Est-ce que j’aime ça pour vrai ? C’est qui Nino Ferrer ? Est-ce qu’il a un rapport avec Léo Ferré ?

Agostino Ferrari aka Nino Ferrer est né en Italie dans une famille bourgeoise qui déménage en France quand Nino a 13 ans. Ferrer œuvre d’abord comme batteur, puis comme chanteur de cabaret sans succès particulier avant de sortir une toune de son cul : Mirza, à propos d’un homme qui cherche son chien, a effectivement été improvisée sur scène alors que le propriétaire du club dans lequel Ferrer travaillait cherchait vraiment son chien. Ferrer, d’ailleurs, ne faisait que singer quelque chose qu’il avait entendu un flo du nom de Stevie Wonder faire sur son simple Fingertips, première, mais certainement pas dernière fois que Nino Ferrer allait puiser dans le soul américain.

Enregistrement public est sorti, donc, en 1966, peu de temps après le succès de Mirza à la radio et dans les discothèques. Même si le titre est Enregistrement public, c’est fuck all un enregistrement public ; il y a quelques effets sonores de foule dispersés à travers pour faire comme si, une pratiquement étrangement courante à l’époque au potentiel commercial douteux. Je pourrais comprendre de revendre les mêmes tounes au public avec un petit filtre cheap de performance en direct par-dessus, mais c’est le premier album de Nino Ferrer ! Anyway, c’est vraiment Mirza qui met le ton pour Enregistrement public au complet : des chansons inspirées du soul américain, mais avec des sujets niaiseux et des simagrées le plus souvent possible afin de s’assurer que les vers d’oreille se logent comme du monde.

Tout le monde qui parle français a entendu Le téléfon dans sa vie ; tout le monde trouve ça un peu quétaine. Au Québec, on retrouve souvent les gros succès de Nino de cette époque sur des compils K-Tel de « novelty hits » avec Gros jambon de Réal Giguère, Patof blou et autres niaiseries du genre de soirée dansante des Chevaliers de Colomb. Le téléfon en fait partie ; si je te dis « Gaston, y’a l’téléfon qui son », les chances que la réponse soit des devil horns est minime. Comme son comparse Jacques Dutronc, Ferrer a commencé dans le yé-yé pour niaiser et faire de l’argent facile quand faire la musique qui lui tenait vraiment à cœur s’avéra peu payant — contrairement à Dutronc, par contre, Ferrer se donne à fond quand il chante ces maudites niaiseries-là4, et c’est ça qui fait d’Enregistrement public plus qu’un greatest hits de chansons de camp de jour.

L’album commence5 avec Le téléfon, chanson dont la réputation n’est pas à refaire et qui, comme Les cornichons, est essentiellement une énumération de noms et d’adjectifs qui riment avec ces noms. Le fait que Ferrer aime beaucoup James Brown est assez évidente dès la première toune, mais se confirme définitivement avec Je voudrais être noir, chanson maintenant assez cringe dans son exécution dans laquelle Ferrer se lamente de ne pas être aussi bon que James Brown et Wilson Pickett à cause de la couleur de sa peau. C’est de la bienveillance suspecte, mettons, même si Ferrer s’en va jusqu’à invectiver Orval Faubus, le gouverneur américain qui refusa l’accès aux étudiants noirs de Little Rock Central High School en 1954. Il y a beaucoup d’époumonage le fun sur cette chanson, mais je ne vous conseille pas de la faire au karaoké à moins d’être assez confiants de pouvoir expliquer le contexte entre deux claques su’à yeule.

Les désirs de Nino se rapprochent de la réalité avec Si tu m’aimes encore, nulle autre qu’une version traduite de It’s A Man Man Man’s World de James Brown. Les paroles sont plus génériques que l’originale, mais la performance de Nino est extrêmement dans le tapis. C’est inévitable d’imiter un peu Brown quand tu fais cette toune, mais Nino réussit quand même à se l’approprier et de faire sa propre « soul music » avec. J’imagine qu’en 2023, on pourrait accuser Nino Ferrer de faire de l’appropriation culturelle (J’imagine ? Une reprise c’est-tu de l’appropriation ?), mais l’amour de Ferrer pour cette musique et ses tentatives légitimes de faire un pont entre la chanson française et la soul sont quand même assez poussées. C’est quand même câlissement mieux que ce que Dick Rivers a essayé6 de faire dans le même moule.

Les références pullulent avec la prochaine chanson, La bande à Ferrer (Parties 1 et 2), une espèce de vamp à la Tighten Up d’Archie Bell and the Drells sur laquelle Ferrer introduit chaque membre de son orchestre, un par un, et ces derniers font des espèces de solos à chaque fois. Clairement tirée de ses numéros de cabaret, elle est en deux parties (une chose très James Brown) et c’est l’une des chansons beurrées d’applaudissements en canne. Encore là, ce n’est pas grand-chose comme toune — il passe au moins une minute à nous donner des instructions de comment nous inscrire à son fan-club — mais ça groove indéniablement. S’ensuit une version jazzy de Nobody Knows You When You’re Down and Out qui représente la première performance 100 % non niaiseuse de Ferrer sur le disque. Elle est suivie de Shake Shake Ferrer, une chanson en anglais approximatif qui consiste essentiellement en Ferrer qui donne des instructions lubriques de danse de type « come on baby come on shake it shake it ».

(Voyons crisse, j’ai donc ben des affaires à dire sur Nino Ferrer. Une chance que j’ai mis cet album-là en dernier.)

La face B est composée de manière similaire — elle commence avec un gros hit niaiseux (l’inévitable Mirza), nous pitche deux ballades soul sans espièglerie (Pour oublier qu’on s’est aimés et C’est irréparable) et, bien sûr, Les cornichons et Madame Robert pour finalement se terminer sur Oh ! Hé ! Hein ! Bon !, sans doute la cristallisation ultime de cette période de la carrière de Nino Ferrer : deux minutes et quart d’onomatopées et de batifolages qui permettent à Ferrer non seulement d’étirer ses muscles de beuglage en énumérant les choses qu’il a perdues (ses lunettes, ses pastilles, etc.), mais même de briser le quatrième à la toute fin et de nous laisser savoir qu’il est au courant que c’est un peu niaiseux en disant « Qu’est-c’que j’ai fait des paroles/ De cette satanée chanson/ Je les ai oubliées/ Elles doivent être à la maison ».

La carrière de chanteur yé-yé de Nino Ferrer durera quelques albums de plus ; eux aussi contiennent des chansons composées d’énumérations et d’onomatopées, quoiqu’en beaucoup plus petit nombre. À la fin des années 60, il retourne en Italie animer un show de musique pour les jeunes et, en 1971, il fait paraître Métronomie, un album qui amène le bon Nino ailleurs — mais vraiment ailleurs. On y reviendra.

Quand j’ai commencé à écrire ce roman-fleuve à propos d’un album plein de tounes que la majorité des gens associent à des annonces de yogourt7, mon but était de vous prouver qu’en fait, ce n’est pas aussi niaiseux que ça peut sembler en surface. Je ne suis pas certain d’avoir réussi à prouver ce point. Enregistrement public regorge de chansons sur le même moule dans lesquelles Ferrer semble trouver son compte même si elles semblent remplies de compromis. Ferrer est crédité comme auteur de toutes les chansons sauf Le millionnaire et Les cornichons (qui est crédité à James Booker, ce qui veut dire que Booker — un pianiste gai, borgne et héroïnomane qui ne roulait fort probablement pas sur l’or — aurait reçu des redevances du succès de la chanson), mais vu la trajectoire du reste de sa carrière, il y a un aspect « il fallait y être ». C’est un disque un peu timide d’un vieux routier de la variété qui, incertain d’à quel point le public at large pourrait accepter sa créativité, décide de couper la poire en deux.

Ça fait du bon karaoké, en tout cas — même si tu es poche.

Si vous aimez : Je Devine La Vérité/Vendredi M’obsède des Hou-Lops, l’album éponyme de Serges Turbide, l’album éponyme des Mykels, Saxy-Party de Manu Dibango, Keep On Running de Grant Smith and the Power, Tighten Up d’Archie Bell and the Drells, les deux premiers Jacques Dutronc, 7 colts pour Schmoll d’Eddy Mitchell, James Brown et Wilson Pickett (évidemment)

Où t’as pris ça ?

Ça fait vraiment très longtemps que j’ai ça, mais j’aurais tendance à dire que je l’ai pris au Pick-Up sur des Pins.

C’est-tu sur Spotify ?

Pas exactement. La présence de Nino Ferrer sur Spotify est surtout sous la forme de compilations de tous genres ; si vous êtes vraiment crinqués, vous pouvez vous promener parmi ces compils un peu cheapettes et monter une playlist avec toutes les chansons d’Enregistrement public, ceci dit.

Vas-tu l’garder ?

En dépit du fait que c’est peut-être aussi niaiseux que ça le semble, oui.

Marque d’amplificateur prisée par les jeunes de région pour leur prix dérisoire, du moins en 2002

Je croyais que c’était son SEUL album mais il en existe apparement un autre, paru en 1979, dont j’ignorais l’existence jusqu’à maintenant.

Si Numero Group veut m’envoyer 180$ pour que je l’achète, je dis pas non, non plus.

Pas que j’aime pas Dutronc, au contraire, mais s’en crisser est au centre de son oeuvre

Le pressage canadien, spécifiquement; le pressage français n’est pas dans le même ordre, et ce n’est pas celui-là que je possède

À quelques exceptions près, je ne suis pas purement anti-Dick Rivers non plus

Vu qu’on parle de Nino Ferrer, j’accepte aussi yaourt